三甲医院门诊大厅的电子叫号屏永远在跳数字,像一场没有终点的马拉松。上周陪母亲复查时,我在乳腺外科门口数到第47个重复取号的家属——他们手里攥着三四张不同科室的挂号单,像持着注定会输的扑克牌。这时走廊尽头闪过一抹亮橙色,有个举着平板电脑的年轻人正弯腰向轮椅上的老人解释检查流程,他工牌上印着医疗陪诊服务网的LOGO。

被折叠的就诊时间线

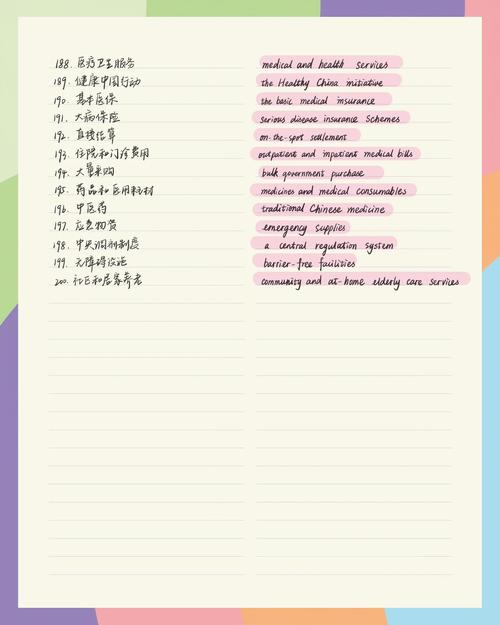

传统陪诊往往止步于"代排队"的体力活,而专业医疗陪诊员的工作从预约挂号就开始了。某三甲医院数据显示,专家号平均候诊时长142分钟,但问诊时间仅有5.8分钟。医疗陪诊服务网的顾问王莉告诉我,他们要求陪诊员提前72小时梳理客户病史,制作包含用药记录、过敏史、既往检查报告的时间轴表格,"要把黄金5分钟用在刀刃上"。

有次我目睹陪诊员在耳鼻喉科门口拦住准备开抗生素的客户:"您上周的支原体检测显示阴性,建议请医生重新评估。"后来才知道,他们系统里存着300+种常见药物的配伍禁忌提醒,这种干预每年能避免18%的重复检查。

电子病历时代的亲情代偿

90后程序员小林给我看了他父亲的陪诊报告:7页PDF包含化验单解读、医生口头医嘱转文字、甚至标注了"诊室空调较冷需添衣"的细节。最震撼的是用药提醒页,把"每日三次"细化成"早餐后、午睡醒、睡前各1粒",并用不同颜色标注饭前饭后药。

"就像给父母装了个人工智能外挂。"小林苦笑着说。他父亲患慢性肾病需要定期复查,但每次视频问诊都只说"挺好",直到陪诊员发现老人偷偷把代文降压药减半服用——因为"尿太多影响遛弯"。

这种服务正在重构城市家庭的医疗协作模式。有子女购买服务后,陪诊员成了家庭群里的"医疗新闻发言人",用带时间戳的现场照片替代"医生说没事"的模糊传达。某个服务订单里甚至出现"请陪诊员询问医生能否继续养鹦鹉"的备注。

银发经济中的技术伦理

不过行业爆发期也暴露痛点。某平台曾因陪诊员私自添加客户微信推销保健品遭投诉,现在正规平台都配备录音笔和定位系统。有老人把陪诊员当倾诉对象,连续三个月要求陪同买菜,平台不得不推出"情感陪伴增值包"。

最值得玩味的是价格策略。基础陪诊198元/次看似不菲,但对比请半天假扣薪+停车费+外卖的隐形成本,职场人算得清这笔账。某金融公司甚至把"年度陪诊券"纳入员工福利,这或许预示着医疗服务正在从家庭单元向社会组织迁移。

当我在儿科病房看到陪诊员用平板电脑给留守儿童播放父母录制的加油视频时,突然意识到:在医疗资源分布不均的当下,这类服务本质上是在修补系统裂缝中的人性化补丁。就像那个帮阿尔茨海默症患者整理相册的陪诊员说的:"我们贩卖的不是时间,是让医疗过程保持尊严的可能性。"