手术室的红灯熄灭后,家属等来的不一定是喜极而泣的拥抱。当病历本上的专业术语变成维权路上的绊脚石,多少人捏着检查报告站在医院走廊里,突然意识到自己需要一份医疗纠纷咨询指南——不是百度搜出来的碎片信息,而是能劈开迷雾的生存手册。

血泪教训:为什么普通人的维权总在第一步就栽跟头?

去年处理过一起典型案件:患者术后感染,家属第一时间冲去医务科大吵大闹,结果关键病历被院方"按规定封存"。等他们找到我们时,监控录像已过保存期。这种"情绪先行"的操作,在医疗纠纷中就像用打火机检查煤气泄漏——维权未捷身先死。

真正专业的医疗纠纷咨询指南会告诉你:冷静期要做的三件事。第一,用手机拍摄完整病历(注意要拍到页码);第二,立即向医院书面提出封存病历申请;第三,找专业机构做证据保全。这些动作看似冰冷,却是后续谈判桌上最炙热的筹码。

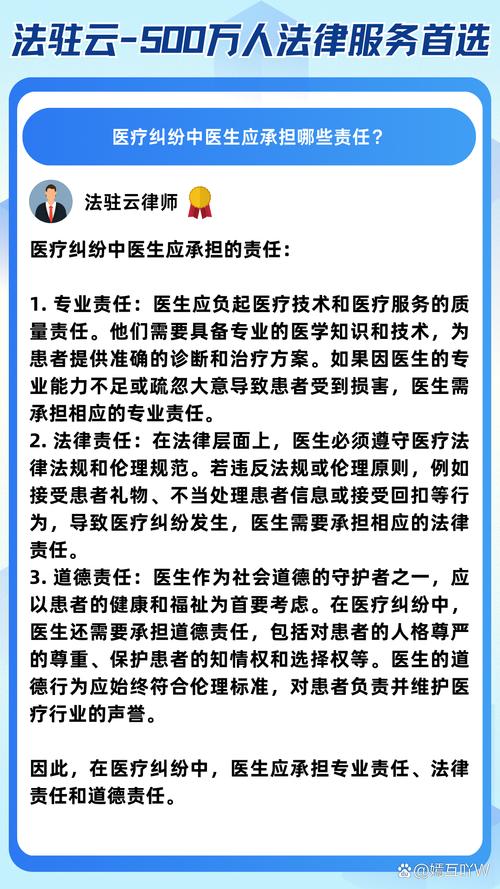

鉴定报告里的文字游戏:专家不会告诉你的潜规则

医疗损害鉴定意见书里"不排除因果关系"这句话,在律师眼里能演绎出三种截然不同的剧情。某三甲医院心外科案例显示,同样表述在不同鉴定机构手中,赔偿金额可能相差40万。这不是文字魔术,而是行业心照不宣的弹性空间。

经历过上百起纠纷调解的老手都懂,选鉴定机构比选律师更关键。省级医学会的结论往往更保守,而第三方司法鉴定机构则可能给出突破性意见。这就像炒股时选择交易所——在创业板和主板上市,估值体系完全不同。

谈判桌上的心理战:如何让院方主动掏出和解协议?

某医疗调解员曾私下透露:80%的纠纷会在第三次调解时出现转折点。掌握这个节奏比掌握法律条文更重要。当院方代表第三次端起茶杯又放下,就是抛出和解方案的最佳时机。这种微妙的肢体语言,在任何医疗纠纷咨询指南里都不会写明。

记住,索赔金额要预留30%的砍价空间。就像菜市场讨价还价,开口要十万的往往最后拿七万,而那些直接报七万的,通常连五万都拿不到。这不是市侩,而是人性博弈的基本法则。

医疗维权这条路上,愤怒是最昂贵的奢侈品。当白色巨塔投下阴影时,真正能照亮前路的,是克制的智慧和精准的行动指南。毕竟在病历和法律条文构成的双重迷宫里,情绪化的奔跑只会让人撞得头破血流。