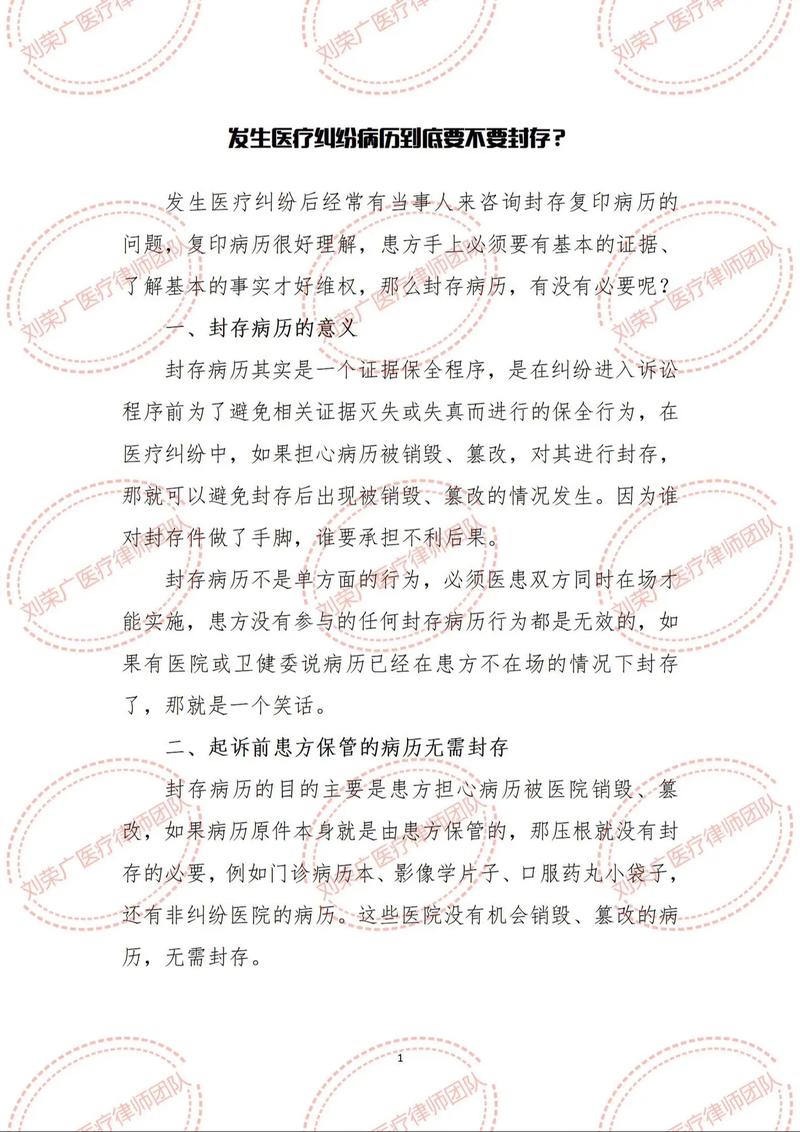

在东京国立癌症中心急诊室,一位中国患者捂着腹部蜷缩在担架上,护士急促的日语问诊被家属听成"可能要截肢"。直到医疗翻译小林赶到,才弄清只是询问"是否对青霉素过敏"。这个真实案例揭开了一个被忽视的行业真相:在CT报告和处方笺的字里行间,藏着比语言障碍更危险的认知鸿沟。

手术刀般精准的语言转换

>某三甲医院国际部的张医生至今记得,德国专家那句"negative prognosis"被某翻译软件处理成"消极预测",导致患者家属拒绝治疗方案。专业医疗翻译需要同时具备医学图谱般的术语储备和外交官式的语境把控能力——把"tumor marker elevation"转化为"肿瘤标志物升高"只是基础,更要解释这数值对具体癌症分期的临床意义。

资深医疗译员王砚秋的术语库堪称行走的医学辞典:从希波克拉底誓言里的古希腊词根,到最新《柳叶刀》论文中的靶向药代号。但她说真正考验功力的是处理"心绞痛发作"这类紧急情况,要在3秒内完成"胸痛→胸悶→chest distress"的跨文化转换,同时保持语音平稳不让患者恐慌。

机器翻译闯不进的生命禁区

>当某翻译APP把"良性脑膜瘤"显示为"好的脑癌",这个价值18亿的行业痛点赤裸裸暴露出来。人工智能可以处理90%的日常对话,但遇到"三级淋巴水肿"这样的专业表述时,错误率骤升至42%(据《医学语言服务》2023年报)。

在波士顿儿童医院的案例显示,使用专业医疗口译员后,非英语母语患者的重复就诊率下降37%,处方错误减少28%。这组数据印证了哥伦比亚大学医学院的发现:在描述"放射性肠炎"这类复杂病症时,人类译者的语义树分析能力比AI的算法匹配精准度高出4.7倍。

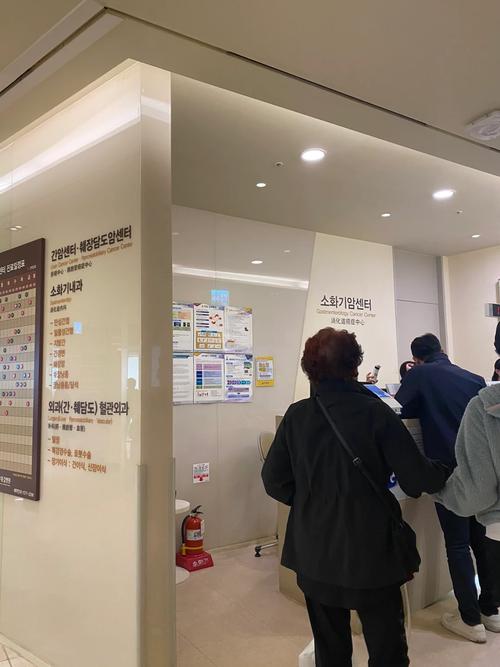

藏在白大褂里的文化解码器

>东京大学附属医院有个不成文规定:给穆斯林患者安排翻译时必须核查是否斋月。这个细节揭示了医疗翻译的另一重身份——文化调解者。当美国医生建议乳腺癌患者"考虑乳房切除术"时,合格的译者会知道在某些文化背景下,"乳房"必须委婉表达为"胸部组织"。

在深圳和睦家医院,来自非洲的产妇听到"无痛分娩"直译时强烈抗拒,直到翻译改用当地谚语"像摘熟芒果那样轻松",才打消顾虑。这种超越字面意思的深度转化,正是价值2000美元/天的顶尖医疗译者的核心竞争力。

选择医疗翻译的黄金标准

>判断优质服务有个简单方法:看译者能否准确区分"缓解"和"治愈"的临床界限。专业团队会配备各科室术语库,比如心血管专科译员必须掌握"射血分数"与"BNP数值"的关联性解释。某跨境医疗平台的经验表明,使用经过AMI(急性心肌梗死)情景模拟测试的译者,能将急救沟通效率提升53%。

下次在异国他乡翻开病历时,不妨注意译者是否主动询问用药史和过敏源——这就像手术前的无菌准备,看似基础却关乎生死。当专业术语在语言转换中保持零损耗,才是真正实现了希波克拉底誓言里"首先,不伤害"的承诺。