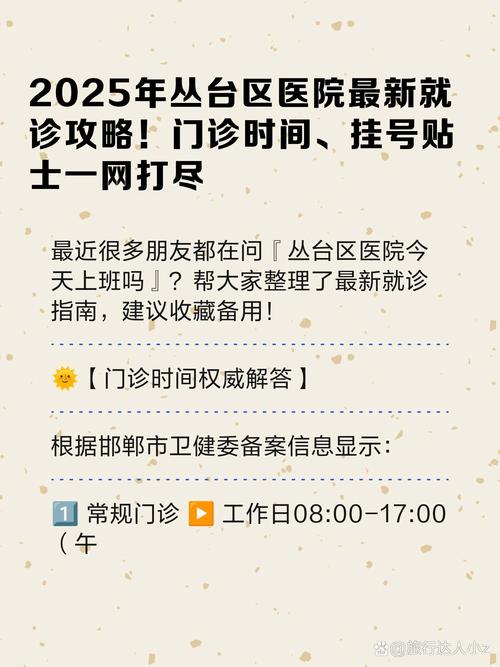

三甲医院的门诊大厅永远像春运火车站。上周陪母亲复查时,我数了数她需要完成的动线:心内科取号→三楼采血→负一楼CT→回诊室看报告→药房划价→隔壁楼做康复评估。这串操作对年轻人都是智力题,更别说视力模糊还腿脚不便的七十岁老人。

直到护士站的小姑娘偷偷塞给我一张名片:

医疗陪诊速递

。这个听起来像快递的服务,后来成了我们就医路上的「人形GPS」。专业陪诊师的三重身份

预约当天出现的王姐让我见识到什么是职业级操作。她包里装着折叠轮椅、病历收纳册和充电宝,手机里存着医院各科室的捷径地图。最震撼的是她递给我的时间表:7:50代排队取号→8:30陪同问诊→9:15带老人走员工通道做检查→10:00帮占复诊号...精确到分钟的安排,把原本需要折腾整天的流程压缩到三小时。

这些

医疗陪诊速递

的专员都经过医学常识培训和急救考核。王姐边推轮椅边解释:"我们不像护工只负责体力活,得看懂检查单提醒复查时间,要会从医生话里抓重点。"有次她发现报告单上有个异常箭头,立即提醒我们加挂了专科号,后来查出是药物副作用提前干预。比亲人更靠谱的「临时家属」

表弟在互联网公司996,有次高烧到39度还坚持视频会议。我给他叫了次陪诊服务,事后他形容:"那哥们举着吊瓶陪我去厕所,买粥还记得我不吃香菜,比我妈来照顾都自在。"现代人的孤独就医困境,在这种细节里被悄然化解。

独居的刘阿姨更让我心酸。女儿在国外,她总偷偷把CT时间约在周三——那是陪诊套餐打折日。有回做增强造影需要家属签字,陪诊员小林直接说:"您把我当闺女就行。"后来翻聊天记录才发现,小林每次都会多留半小时教她用手机查报告。

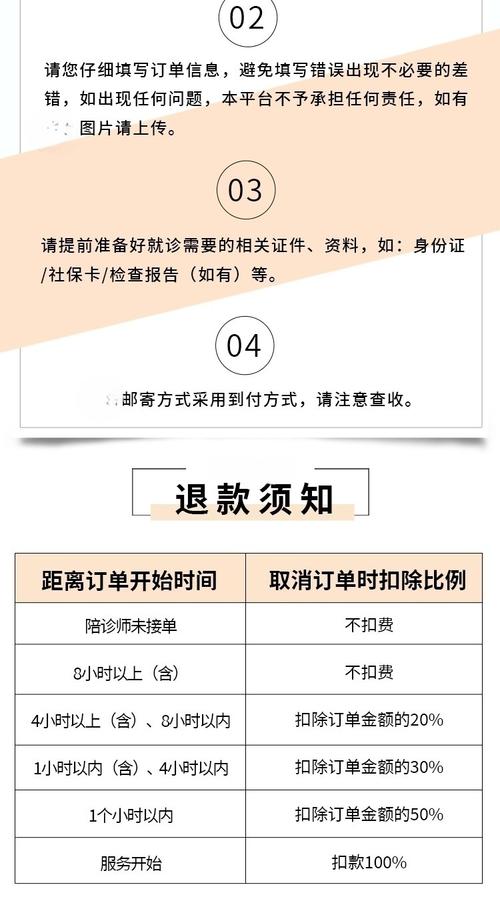

藏在服务条款里的人性化设计

观察几家主流平台的套餐很有意思。基础版包含动线规划和代跑腿,而尊享版竟有"帮记医嘱""安抚情绪"这样的选项。某平台甚至推出"化疗陪伴套餐",包含冰帽准备和呕吐物处理——这些医院不教、亲人不会的实操细节,恰恰是患者最需要的隐形关怀。

有次我跟着陪诊员小张见识到神操作:他带着保温饭盒接尿检样本。"冬天很多老人端不住尿杯,这样既保暖又防洒。"这种来自千百次陪诊积累的智慧,或许就是标准化医疗体系里缺失的那块拼图。

当医疗资源越来越像精密运转的流水线,陪诊服务正在填补机械流程中的人性空隙。它既不是奢侈品也不是替代品,而是让冰冷医疗器械森林里,能多一双温暖的手。