深夜两点,某三甲医院急诊科主任老张的手机突然震动。屏幕上跳出一条来自医疗资源对接网的预警:80公里外的县医院刚收治一名罕见溶血病患者,急需Rh阴性血和专科会诊。老张立即启动应急响应,30分钟内调配血源,同时通过平台视频系统指导当地医生稳定患者生命体征。

这样的场景,正在全国2700个医疗机构每天上演。当传统医疗系统还在用传真和电话"人工对接"时,

医疗资源对接网

从"找关系"到"点鼠标"的变革

>北京协和医院副院长李岩至今记得2018年那个暴雨夜。当时某省卫生厅领导亲自打电话请求专家会诊,整个协调过程耗费3小时。如今同样的情况,通过医疗资源对接网智能匹配系统,从提交需求到专家上线平均只需11分钟。

"过去专家会诊像打游击,现在变成了正规军作战。"李岩这样形容变化。平台接入了全国87%的三级医院和64%的专科联盟,每天处理超过1.2万条资源调配请求。最令人惊讶的是,系统能自动识别紧急程度——用红色标注生命垂危病例,黄色代表6小时内需处置病例,绿色则是常规需求。

##算法比人更懂医疗资源

>上海瑞金医院资源调度中心主任王颖透露了一个细节:去年台风"烟花"登陆前,医疗资源对接网的预测系统提前48小时向长三角地区医院发出预警。基于气象数据、历史就诊记录和实时床位信息,算法准确预测出创伤患者将增加37%,促使23家医院提前腾空应急床位。

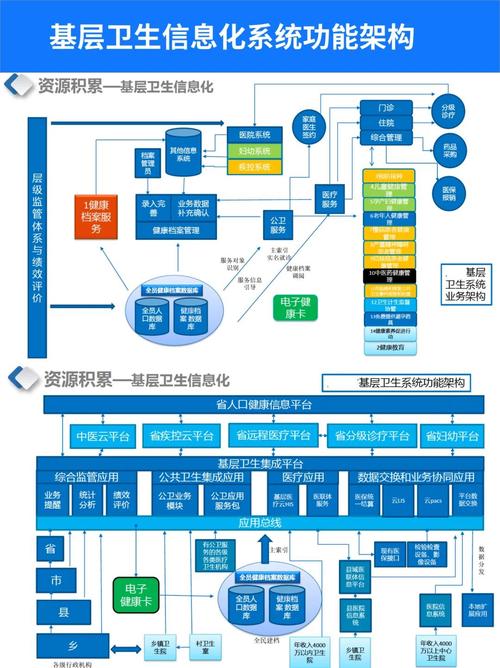

这种预见性来自平台独特的"三层智能"架构:底层是覆盖4500万条医疗资源的数据池,中层是具备自学习能力的匹配引擎,顶层则是可视化的决策驾驶舱。当某地突然出现群体性食物中毒,系统不仅能快速定位最近的解毒剂库存,还会自动规避正在处理重大交通事故的医院。

##县医院医生的"云上级"

>在贵州毕节,县医院儿科医生刘梅已经养成早晨登录

医疗资源对接网

查看"智能晨报"的习惯。这份报告会提示:当前季节高发疾病、上级医院专家坐诊时间、最新诊疗方案更新。"就像有个24小时在线的导师团队",刘梅说。去年她通过平台发起远程会诊27次,转诊率同比下降62%。更关键的是质控功能。系统会标记超出基层医院处置能力的病例,当县医院医生开具某些特殊检查时,平台自动弹出专家共识提醒。这种"智能拦截"机制,使基层误诊率下降41%,被国家卫健委列入"优质医疗资源下沉"典型案例。

##看不见的调度艺术

>很少有人知道,这个每天处理数十万次匹配请求的系统,其核心算法团队竟包含多位急诊科主任。他们教会工程师理解"医疗资源的温度"——比如核磁共振设备不是冷冰冰的"8T/3.0T"参数,而是关系到中风患者能否在黄金6小时内获得救治。

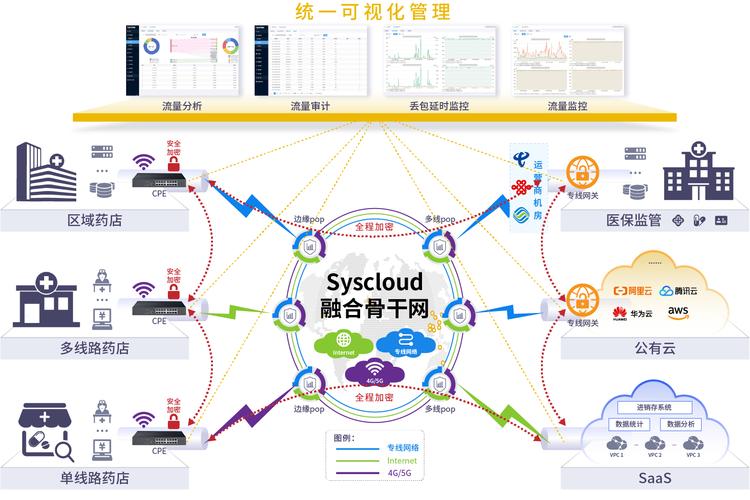

这种跨界融合产生惊人效果:疫情期间,平台首创"呼吸机共享"模式,通过实时监控2000多家医院的设备使用率,让单价百万元的ECMO设备利用率提升至89%。现在,这套动态调配机制已扩展到16类紧缺医疗设备。

当我们在谈论智慧医疗时,真正改变游戏规则的或许不是炫酷的黑科技,而是医疗资源对接网这样将冰冷数据转化为温暖生命的翻译器。它正在改写中国医疗资源的语法,让每个紧急呼叫都能得到精准回应,让每次跨院协作都像科室内部会诊般流畅。这或许就是医疗公平最朴素的实现方式——不需要认识院长,也能获得最好的医疗资源。