深夜的医院值班室,王医生盯着电脑屏幕,手指在键盘上悬停了十分钟。病历描述、检查报告、治疗方案——这些本该信手拈来的文书,此刻却像一道难以逾越的高墙。这不是个别现象,某三甲医院调查显示,68%的临床医生每周要花10小时以上处理文书工作。

为什么医疗文书成了临床医生的阿喀琉斯之踵?

在门诊量激增的当下,医生们常常陷入两难:既要保证诊疗质量,又要完成海量文书。某呼吸科主任苦笑道:"现在看一个病人5分钟,写病历反倒要8分钟。"这种本末倒置的现象,恰恰凸显了掌握

医疗文书协助指南

的重要性。我曾见证过两位同年资医生的对比案例。张医生坚持"文书是医疗质量的镜子",系统学习文书规范后,他的病历不仅成为科室模板,更在医疗纠纷中三次成为关键证据。而李医生总把文书当负担,某次因漏写药物过敏史,差点酿成医疗事故。

三个让文书变轻松的专业技巧

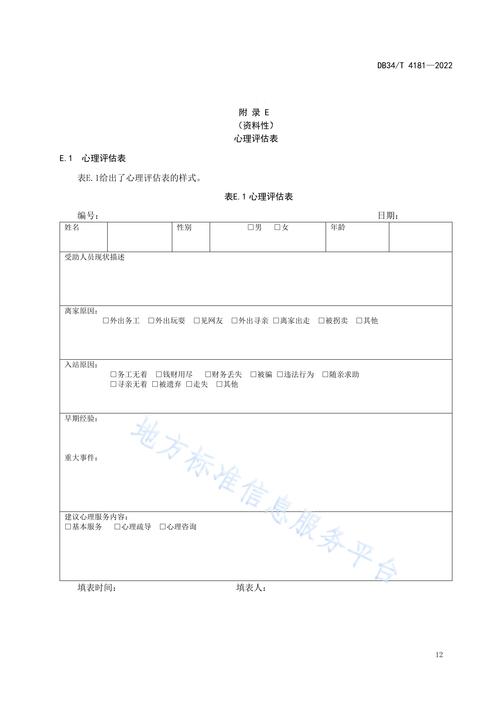

第一招是建立标准化模块。就像搭积木一样,将常见病种的现病史、查体、诊断等内容模块化。某神经内科团队采用这个方法后,文书效率提升40%。但要注意,模块化不等于模板化,必须保留个性化诊疗痕迹。

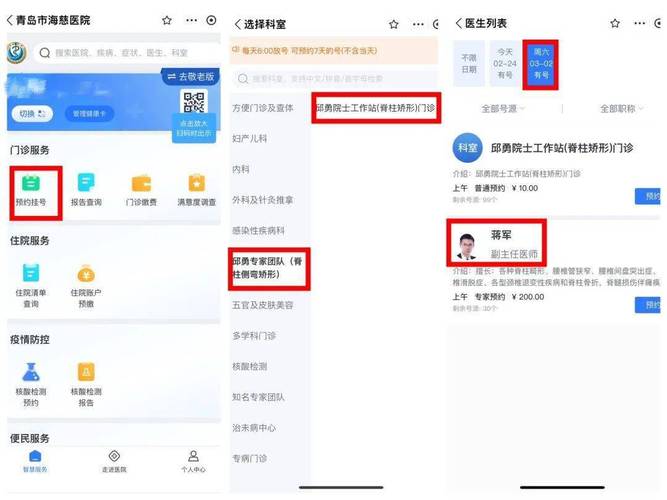

第二招善用智能辅助工具。现在不少电子病历系统都带有AI辅助功能,可以自动生成初步诊断建议。不过要记住,这些工具永远只是助手,最终决策权必须掌握在医生手中。

第三招掌握时间管理艺术。建议采用"三明治工作法":接诊后立即记录关键点,诊疗中补充细节,结束前花2分钟复核。这样既能避免遗漏,又不会打断诊疗节奏。

医疗文书协助指南的核心价值,在于找到诊疗效率与医疗安全的平衡点。当文书不再成为负担,医生才能真正回归治病救人的本质。记住,优秀的医疗文书不是写出来的,而是高质量诊疗过程的自然呈现。

下次当你面对空白病历界面时,不妨换个角度思考:这不仅是行政要求,更是保护患者、保护自己的重要防线。毕竟在医疗纠纷频发的今天,一份规范的文书可能就是最坚固的盾牌。